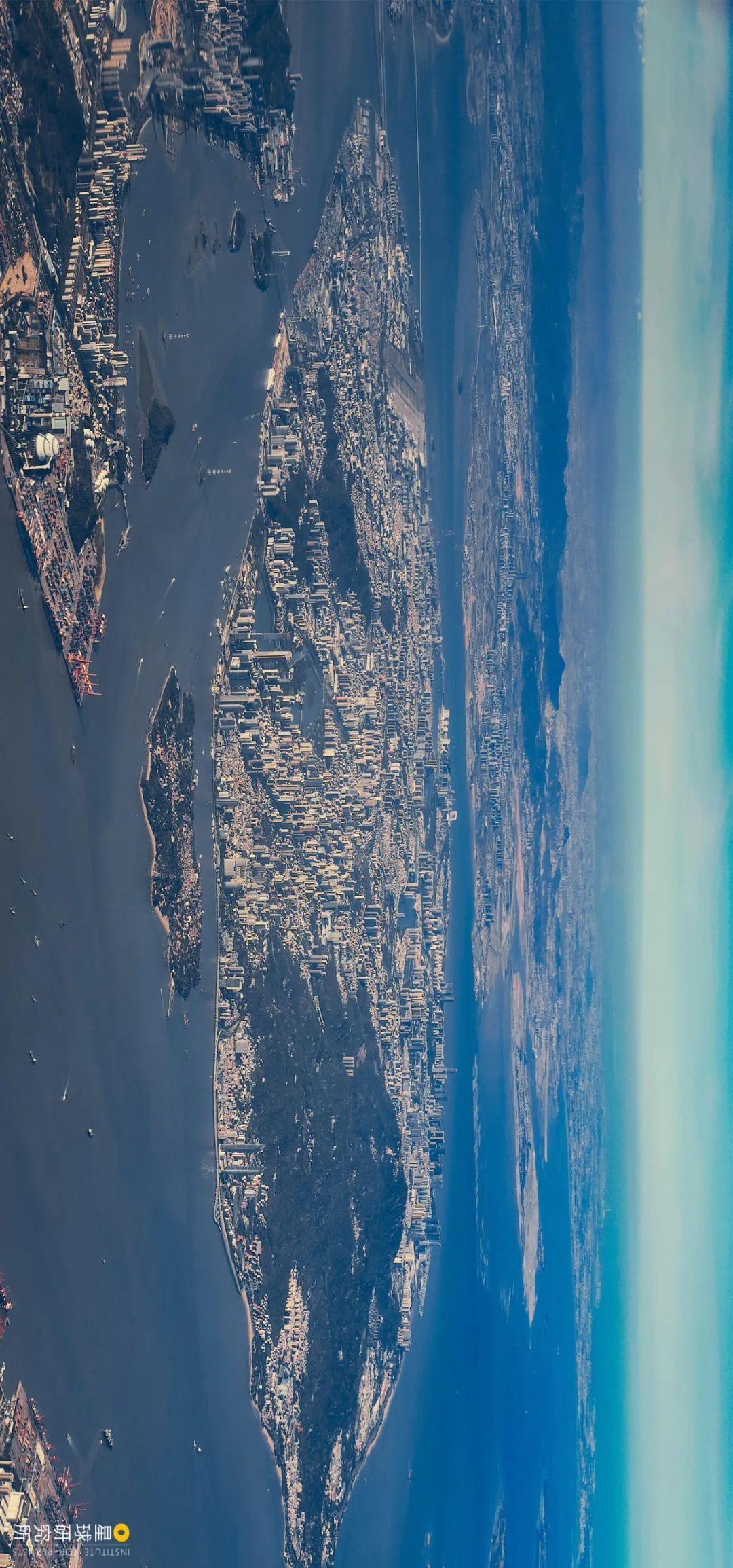

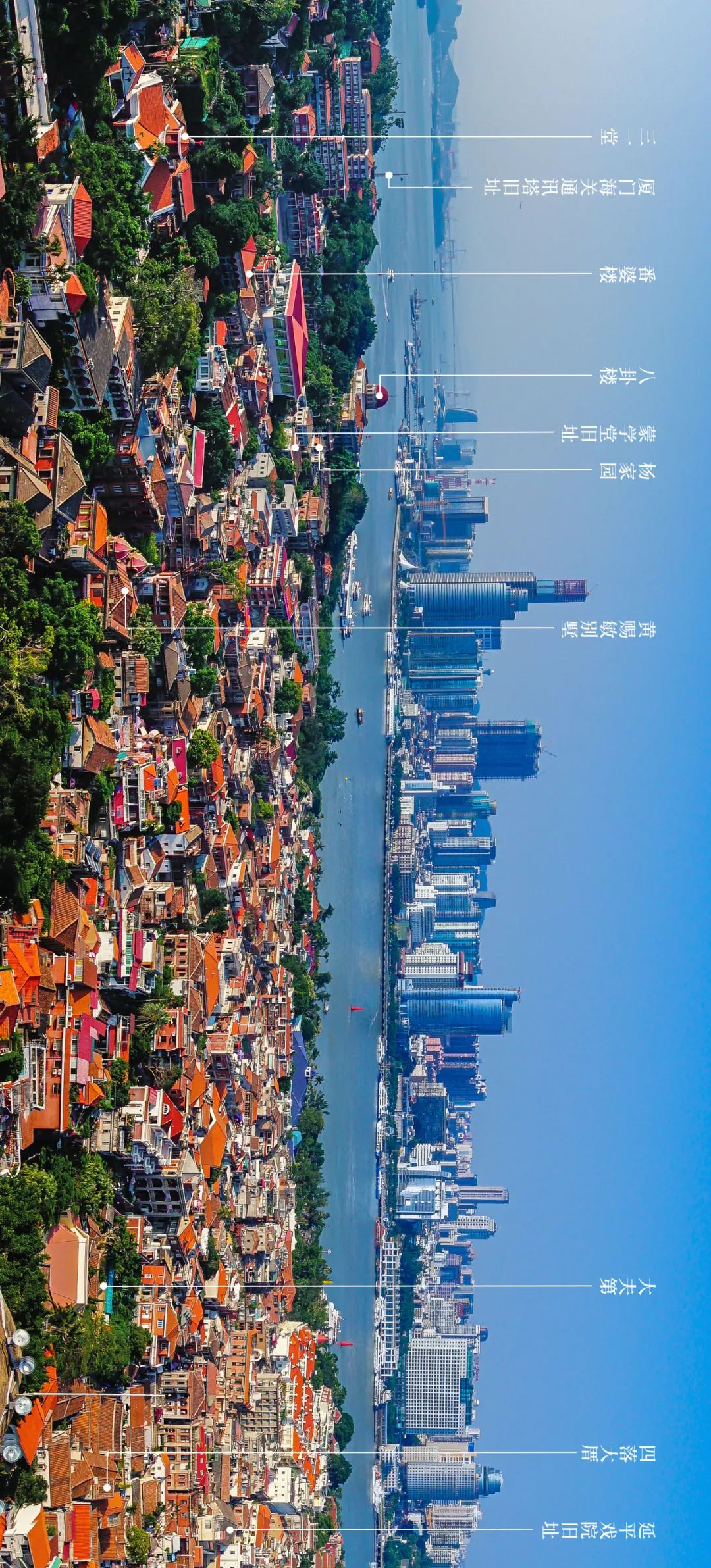

每个人的心中 都有一个厦门 它是诞生于山海间的 璀璨明珠 (请横屏观看,俯瞰整个厦门岛和鼓浪屿,摄影师@林镇桂) ▼

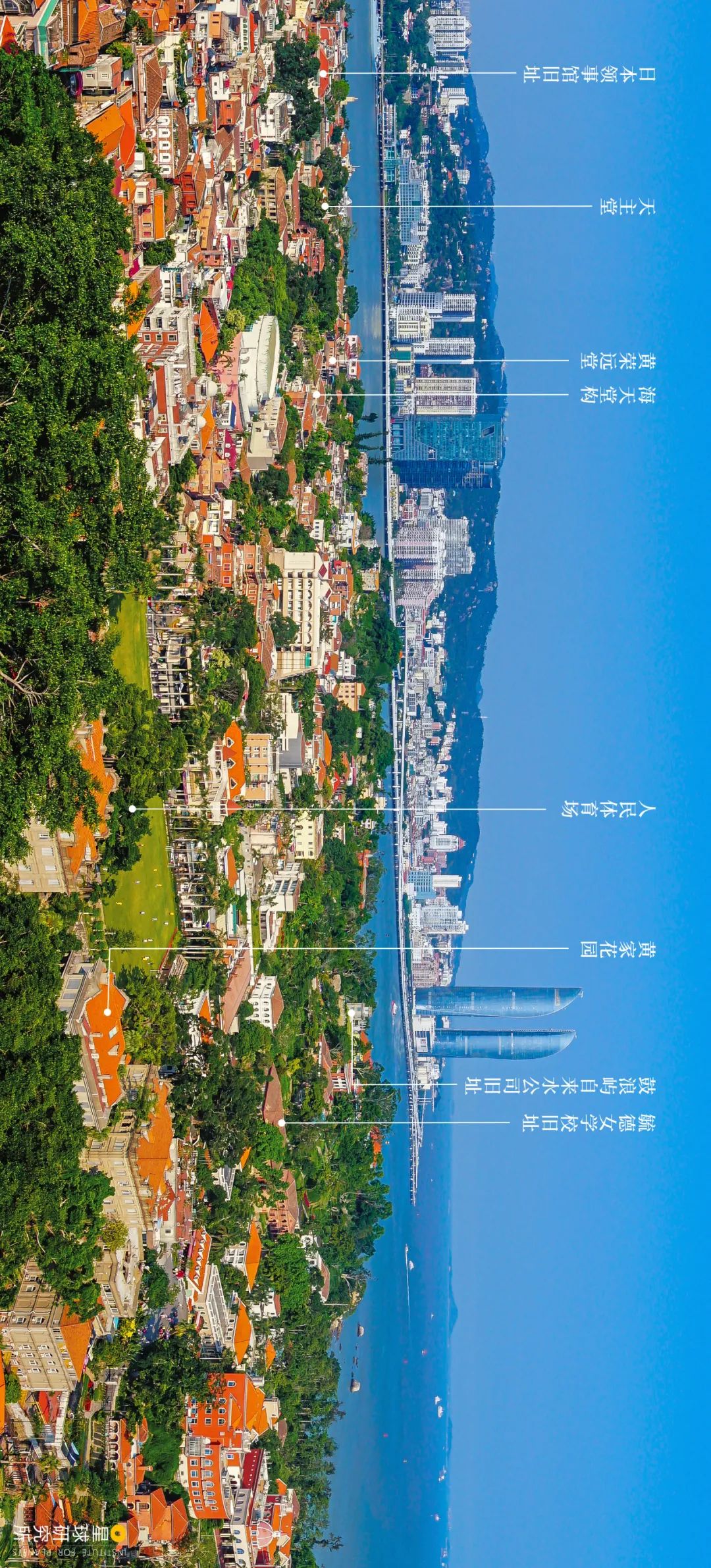

它是东西方碰撞的 辉煌遗产 (世界文化遗产鼓浪屿,摄影师@李琼) ▼

它还是生态宜居 与经济发达兼备的 前沿都市 (山海之间的大桥与城市,摄影师@大张) ▼

厦门,厦门 为什么是厦门

也许一言以蔽之 它其实就是 亿万中国人心目中 理想的海上花园

01山海花园

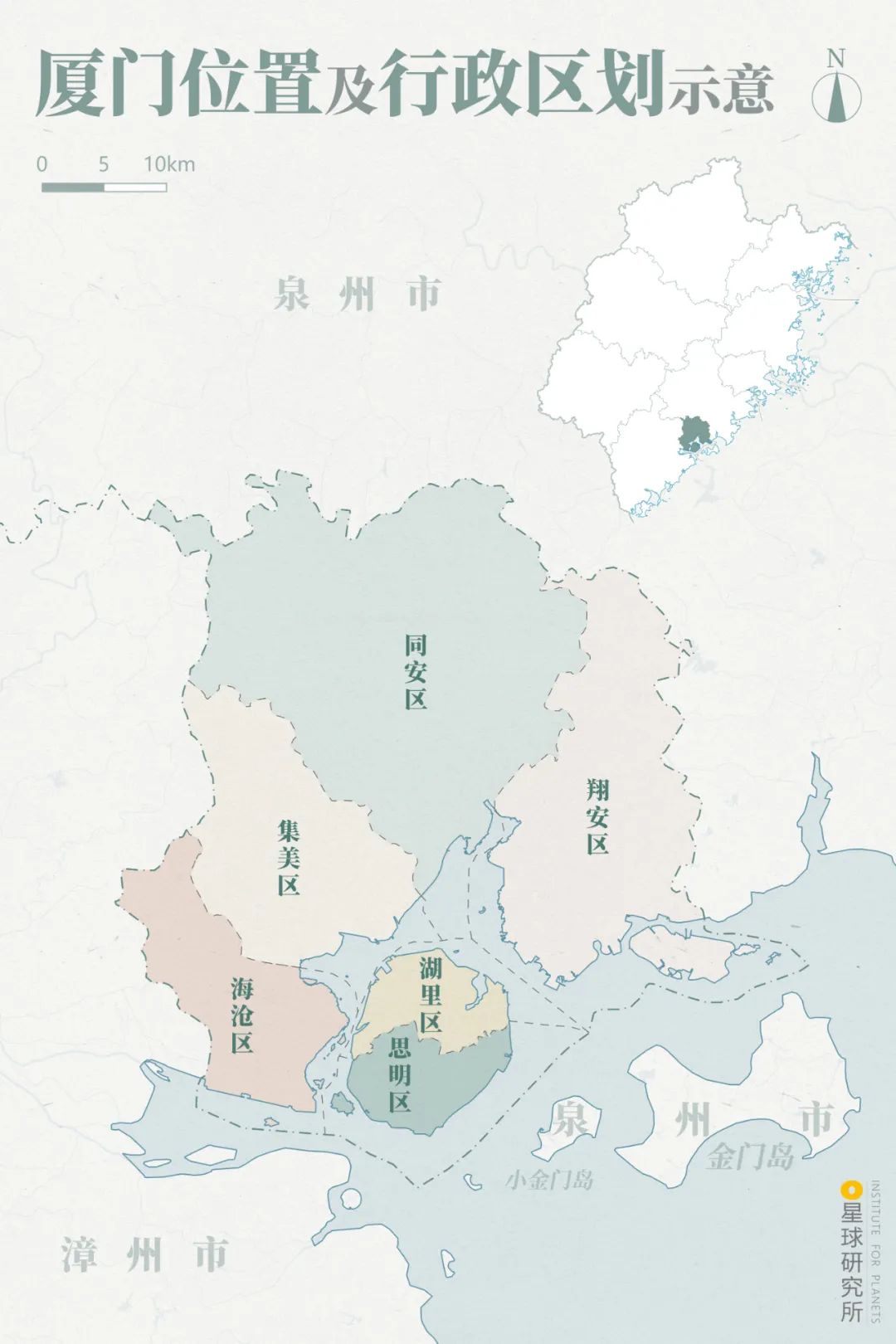

今天的厦门市 位于福建省南部 包括海沧、集美、同安、翔安 和思明、湖里6个区 (厦门位置和行政区划,制图@巩向杰&郑伯容/星球研究所) ▼

厦门海陆格局的形成 至少要追溯到距今2亿多年前 自那时起 剧烈的地壳运动 将原本在海底的福建区域 抬升为陆地

随后 大陆地壳与太平洋地壳的角力 造成地壳的断裂 地下的岩浆沿着裂隙剧烈上涌 有的喷薄而出形成星罗棋布的火山 有的在地下深处冷却 变成规模巨大的花岗岩体 (透过鼓浪屿望向远方的花岗岩山体,摄影师@朱金华) ▼

随着不断抬升 这些地下的花岗岩体 从深处来到地表 并遭受风化剥蚀 形成厦门境内的山地和丘陵 (厦门海沧,戴云山余脉及海沧区城市,摄影师@大张) ▼

距今250万年前开始 海水重新眷顾这里的群山 一些低洼之处被海水淹没 与大陆的连接中断 厦门岛和鼓浪屿 就此诞生 (厦门地形,整体地势西高东低,制图@巩向杰&郑伯容/星球研究所) ▼

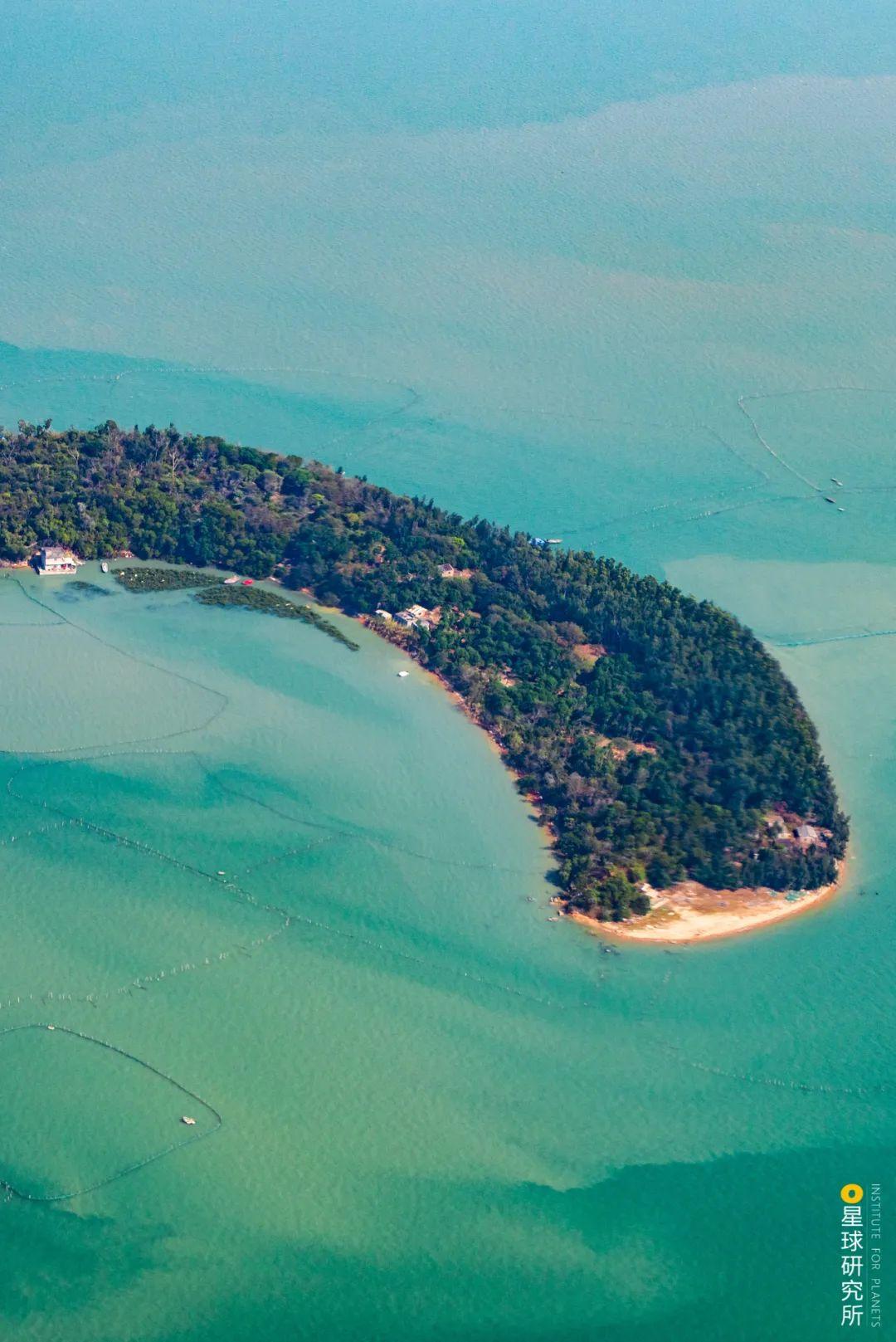

此外 还有大嶝(dèng)岛、小嶝岛 鳄鱼屿、鸡屿、猴屿 鹿礁、章鱼礁、狗头礁 等大大小小数十个岛礁 (厦门鳄鱼屿,摄影师@陈剑峰) ▼

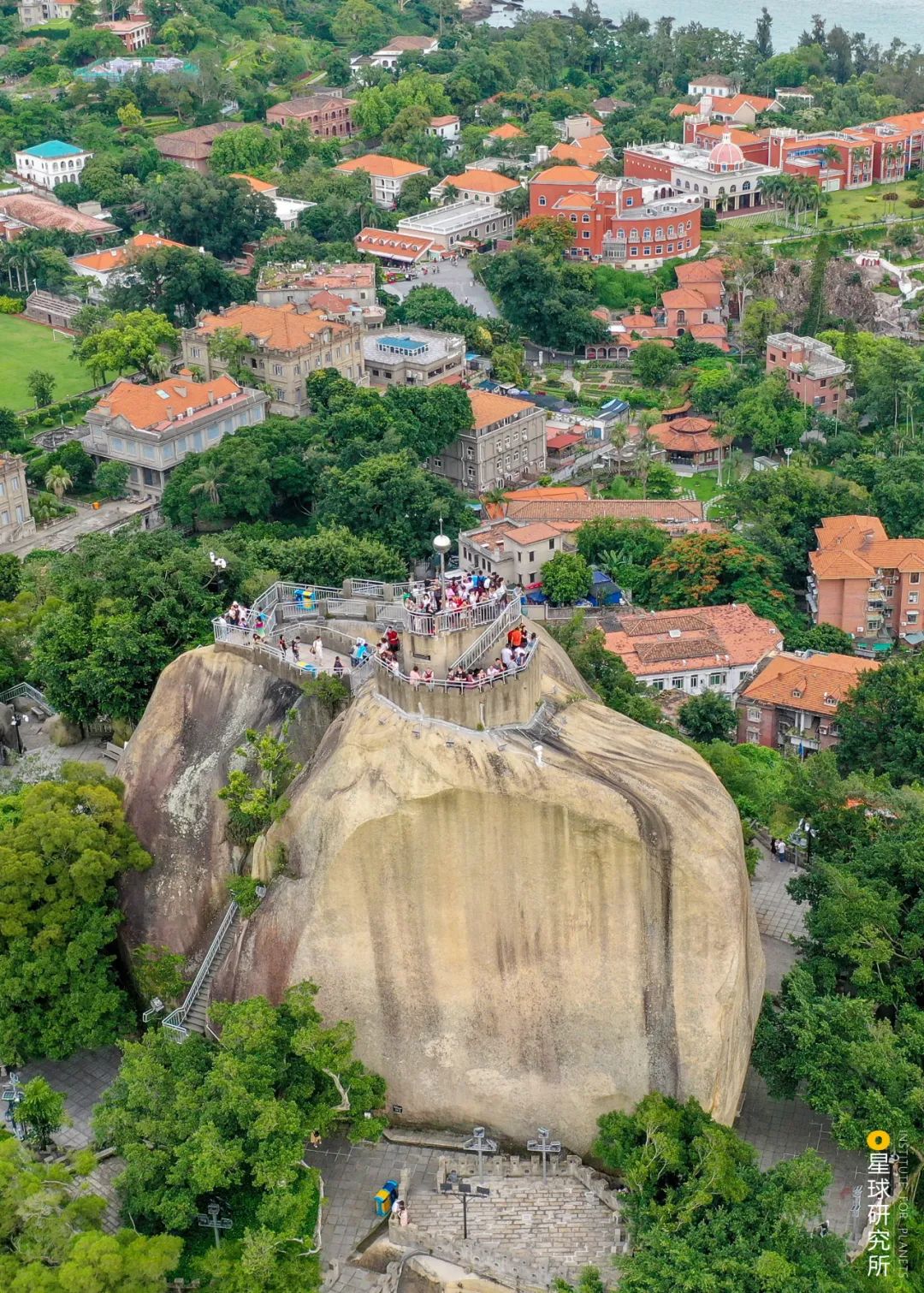

岛上的花岗岩 经受日晒、风吹、雨淋、浪打 形成浑圆的巨石 (鼓浪屿日光岩,便是一块巨大的花岗岩,摄影师@刘剑聪) ▼

或成群的”石蛋“ (请横屏观看,海边被侵蚀成球状的花岗岩,摄影师@吴伟) ▼

厦门属于亚热带气候 它拥有漫长的夏季 气温较高、水汽充沛、光照充足 这使得厦门海天一色、清澈透亮 加上白云飘在其间 组成了一幅明亮开阔的景象 (请横屏观看,厦门平流雾,摄影师@温津坤) ▼

在这样的自然环境中 厦门的植物野蛮生长 海滩上 红树林形成绿色的”毯子“ (厦门海岸,被海水部分淹没的红树林,摄影师@陈艳斌) ▼

城市中 古老的榕树用庞大的根系与枝蔓 “拦截”马路 (鼓浪屿中华路上被台风吹倒的榕树,摄影师@周俊杰) ▼

优秀的水热条件 还十分适宜水稻生长 因此厦门岛曾拥有一个美丽的名字 嘉禾屿

又因滨海的湿地 引来鹭鸟在此聚集 厦门岛也被称为 鹭岛 (日出时的厦门海滨,鹭鸟在滩涂上觅食,摄影师@田春雨) ▼

优美的自然环境 丰富的动植物物种 为厦门绘制了绝佳的底色 人类的到来 将为它添上怎样的风景呢

02 红砖花园

明代的厦门 是泉州府同安县的一个军事要地 称为中左所 在厦门岛西南部 一圈周长不到1.3千米的城墙 围出一座微小的城池 即最早的“厦门城”

但厦门的地理环境 其实更适合发展港口和贸易 这里湾阔水深、岛屿众多 大型商船可以直接靠岸卸货 (请横屏观看,巨大的货轮驶过海峡,近处鼓浪屿上的建筑显得渺小,摄影师@丁勇杰) ▼

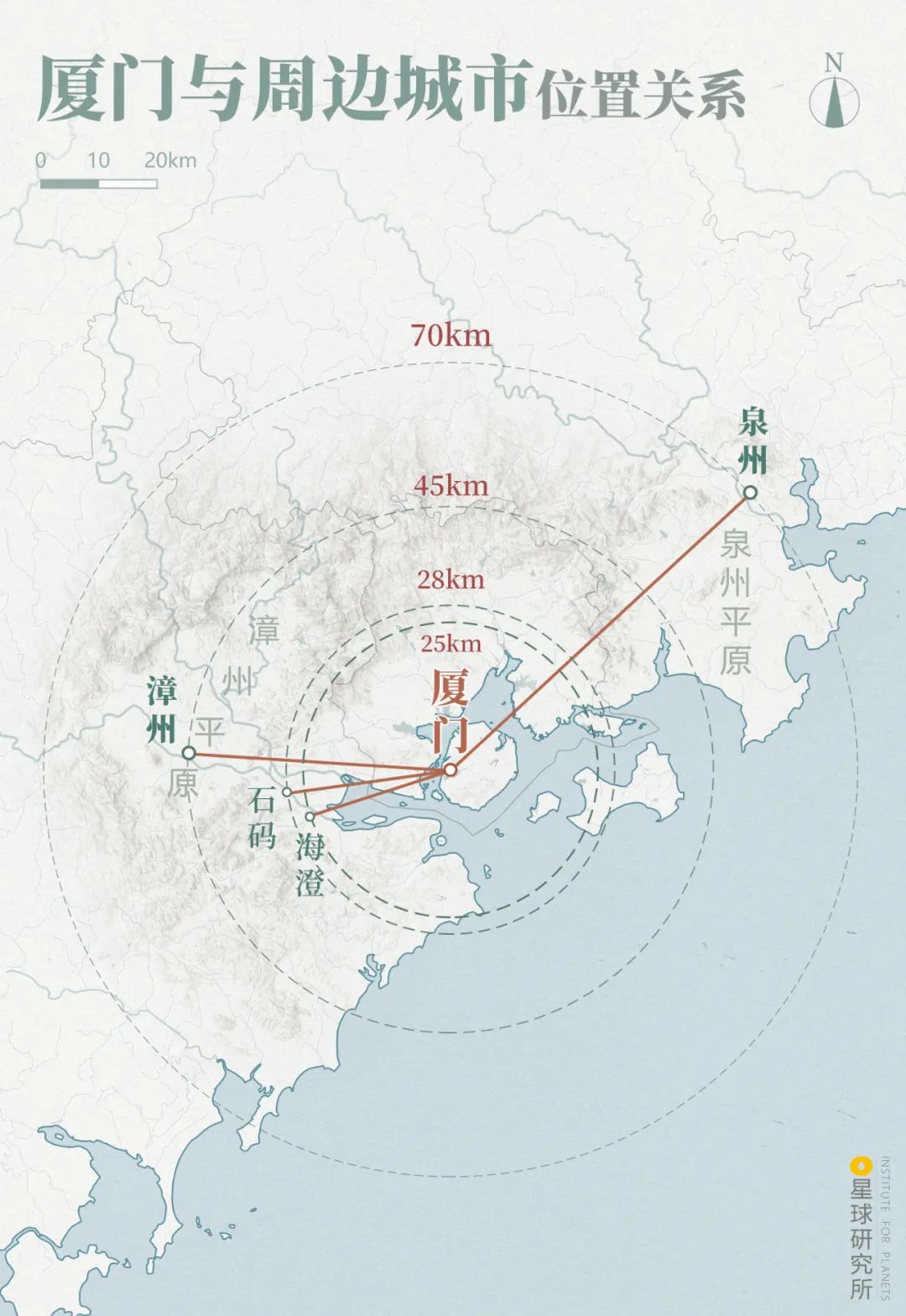

同时 厦门北邻泉州平原 向西则通过九龙江连接漳州平原 距离海澄、石码等古港口不到30千米 既是“漳郡之咽喉” 也是“泉州之门户”

这种地理位置的优势 甚至一度引起明代漳、泉两地官员 对厦门岛控制权的争夺 (厦门与周边城市位置关系,制图@巩向杰&郑伯容/星球研究所) ▼

很快 厦门的“伯乐”们出现了 他们便是 以厦门岛及周边岛屿为基地 开展海上贸易和军事活动的 郑芝龙、郑成功等人

清军入关后 郑成功给厦门岛起名“思明州” 寓意“思念明朝” 这座美丽的岛屿 成为了他抗清复明的基地 (鼓浪屿郑成功雕像,摄影师@刘剑聪) ▼

在郑氏家族的经营下 思明州成为闽南海上贸易中心 逐渐积累了大量财富 厦门城也几经修缮 成了一座各种功能相对完善的滨海城市

但这座“思念明朝之岛” 终究还是落入了清朝手中

清朝的统治者 同样看到了厦门的军事和商业潜力 将其指定为官方贸易“总口” 随后更是将兴泉道移驻厦门 使其成为福建东南沿海的 军事、政治和经济中心 (残存的明清厦门城城墙,有现代修复,位于厦门市思明区北门外街3号,摄影师@陈艳斌) ▼

地位提升的厦门 成了闽南人移民的目的地

他们在厦门 建起独特的闽南建筑 其特点在于大量使用红砖 (请横屏观看,厦门翔安区大帽山闽南民居,摄影师@陈瑞坤) ▼

红砖的烧制工艺复杂 成品质地坚实、表面平整、颜色明艳 其中一种烟炙砖 在烧制过程中由于交错叠放 松枝的灰烬会在每块砖的露空处 熏出2-3条紫黑色条纹

工匠在砌筑房屋外墙时 常将这些条纹镜像排列 组成燕尾般的花纹 故而也称燕子砖 (厦门翔安区澳头苏氏家庙,注意经过特殊排列的砖块上的黑色条纹,摄影师@陈瑞坤) ▼

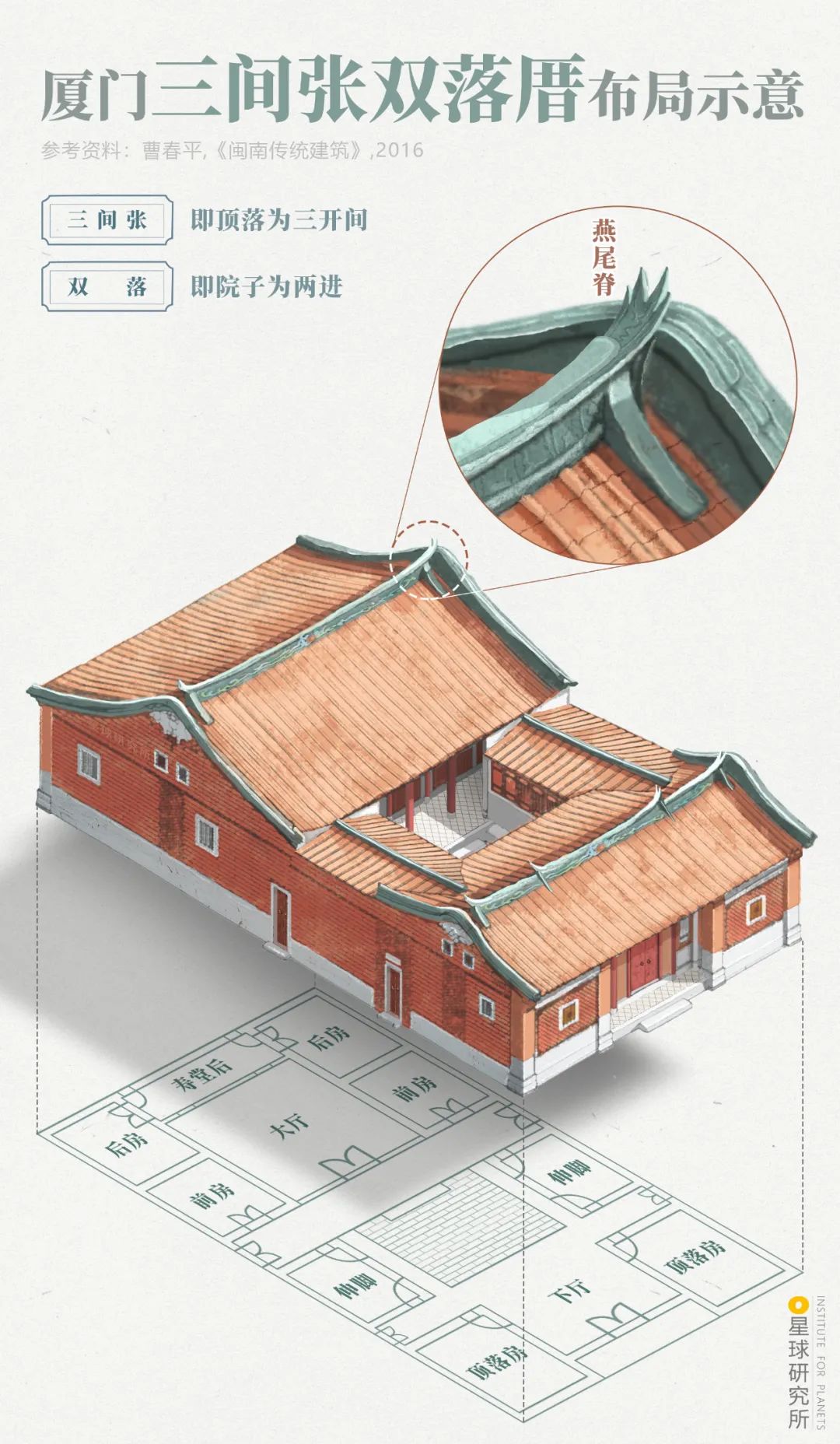

多个红砖房组成合院 称为“厝”(cuò) 合院一进为一”落“ 厦门常见的民居为双落厝 三进以上的则为“大厝” (厦门地区常见的闽南民居形式为三间张双落厝,双落即两进,三间张即房屋为三开间,制图@郑伯容/星球研究所) ▼

从明清到民国 这些红砖厝大受欢迎 至今仍遍布整个厦门 从山间到滨海 从城镇到乡村 组成了一个红色的世界 (厦门的四落大厝,由四座红砖厝组成,这里的“四落”指“四座”建筑,而非“四进”,摄影师@刘剑聪,标注@郑伯容/星球研究所) ▼

除了通体红砖 闽南民居最引人注目的 大概就是屋脊那优雅的弧线 以及高高翘起的燕尾脊了 (厦门同安孔庙的燕尾脊,摄影师@雾雨川) ▼

而在世家大族的祠堂 富贵人家的大厝 或祭祀妈祖的庙宇 屋顶上还有人物、山水、龙凤等雕塑 可谓极尽奢华与张扬 (厦门金汤宫,窄窄的屋顶上有一场“大戏”,摄影师@田春雨) ▼

在闽南人的建设下 厦门仿佛一座 由红砖、彩塑组成的美丽花园

但这座美丽的花园 在清末的炮火中 遭受了前所未有的冲击

03万国花园

鸦片战争以后 厦门成为通商口岸 两批人的到来 再次改变了厦门的面貌

首先到来的是西方殖民者 他们看上了鹭江对岸的小岛鼓浪屿 这里自然环境优越、原住民较少 且和厦门岛保持着若即若离的关系 因而受到青睐 (请横屏观看,鼓浪屿、厦门岛和两者之间的厦鼓海峡全景,摄影师@苏华琦) ▼

他们选择滨海的高地 风景最好、空气流通之处 建起领事馆和洋行 这些房屋大多采用欧式风格 白墙红顶 在岛上极为显眼 (鼓浪屿上的英国领事馆旧址,摄影师@苏华琦) ▼

除了官员和商人 大量传教士也来到厦门 并将鼓浪屿作为其传教的基地

不同的教派 建起各自的教堂 教堂的外观 也集合了各种风格

如协和礼拜堂 白墙、白柱、白顶 仿佛古希腊的神庙 (鼓浪屿协和礼拜堂,是岛上第一座教堂,摄影师@夏天的天天) ▼

三一堂 采用中心对称布局 加上红砖墙体和方形立柱 在众多教堂中独树一帜 (鼓浪屿三一堂,摄影师@陈启华) ▼

天主堂 则是厦门仅存的 哥特式教堂 (鼓浪屿天主堂,摄影师@方力) ▼

更大的改变 是鼓浪屿上的环境 殖民者修建道路、改善卫生、发电引水 还在房屋周边栽种树木花草 使得绿树与白墙红瓦相互掩映 在厦门的蓝天大海之间 组成了一幅鲜艳的油画 (天空与大海映衬下的鼓浪屿,摄影师@李琼) ▼

但殖民者的建设 仅限于他们看中的鼓浪屿 几乎没有惠及厦门的其他区域

中国人自己 则将城市的升级从这座小岛 扩展到整个厦门 他们就是海外华人华侨 和厦门本地士绅

他们同样偏爱鼓浪屿 华人富商在岛上建起别墅 这些建筑不同于传统的欧式风格 而是结合了西洋、闽南和南洋特色 如结合中式屋顶与西式立柱的 海天堂构 (海天堂构,摄影师@苏华琦) ▼

结合闽南传统与外廊式建筑风格的 金瓜楼 (金瓜楼,即黄赐敏别墅,摄影师@刘辰) ▼

还有华人士绅林尔嘉(字菽庄) 以补山藏海的理念 营建的当时岛上最豪华的私家园林 菽(shū)庄花园 (菽庄花园旁的酒店,摄影师@朱金华) ▼

小小的鼓浪屿 只有1.8平方千米 约4个天安门广场大小 却聚集了1000多座建筑 “万国建筑博览馆”的名号 所言不虚 (请横屏观看,鼓浪屿全景和主要建筑标注,摄影师@谢丰,标注@巩向杰/星球研究所) ▼

对于鼓浪屿外的厦门 中国人所做的贡献 远比殖民者大

1920年 士绅林尔嘉、黄世金等人 发起成立了厦门市政会 随后又成立路政处、堤工处 开启了对厦门岛的改造 重点便在南部滨海一带

4年后 厦门第一条混凝土道路建成 取名开元路 硬化的路面 让原本只能通行人力车的道路 可以让汽车通行

在此基础上 几位马来西亚华侨集资1万多银元 购买了两辆小型客车在路上行驶 成了厦门最早的公共汽车 (今日开元路的厦门老城区,摄影师@潘建鹏) ▼

紧随其后 另一条马路在当时的市中心建成 取孙中山的 “天下为公“ ”世界大同” 而命名为大同路 道路靠近码头、毗邻海关 成了众商云集之地 (右侧为大同路,左侧为开元路,摄影师@刘剑聪) ▼

1926年 又在厦门岛的西南部修筑堤岸 随后在堤岸上铺设马路 因毗邻鹭江而得名鹭江道

华人实业家们 在这里建起大量商铺、楼宇 与原有的洋行、天后宫一起 傍着鹭江的涛声 诉说着厦门的历史沧桑 (今日鹭江道,摄影师@MrLi视角) ▼

除此之外还有厦禾路、中山路等 都成了今天的厦门 最具近代历史风貌的街区 道路两侧统一规划为骑楼 但各家商铺的门头各不相同 在统一中富于变化 (厦门中山路骑楼,摄影师@欧昌宏) ▼

除了道路 城市周边的农田也被改造成公园 公园内有亭台水榭、雕塑假山 在当时被誉为“华南第一园” 这便是位于今天厦门思明的中山公园 (请横屏观看,厦门中山公园,摄影师@刘剑聪) ▼

为方便市民的日常饮食 市政当局还在全市规划了农贸市场 厦门人以其落成的先后顺序 称之“第X市场” 厦门岛上先后共有九座市场 加上鼓浪屿上的一个共十个市场 (曾经的厦门“十大市场”位置示意,如今八市和鼓浪屿市场还较出名,其他多已废除或搬迁,制图@巩向杰&郑伯容/星球研究所) ▼

如今的“第八市场” 仍是厦门市区 规模最大、菜量最多、海鲜最全 交易最活跃的市场 (厦门八市,摄影师@潘建鹏) ▼

在城市建设之外 教育 是最受关注的领域

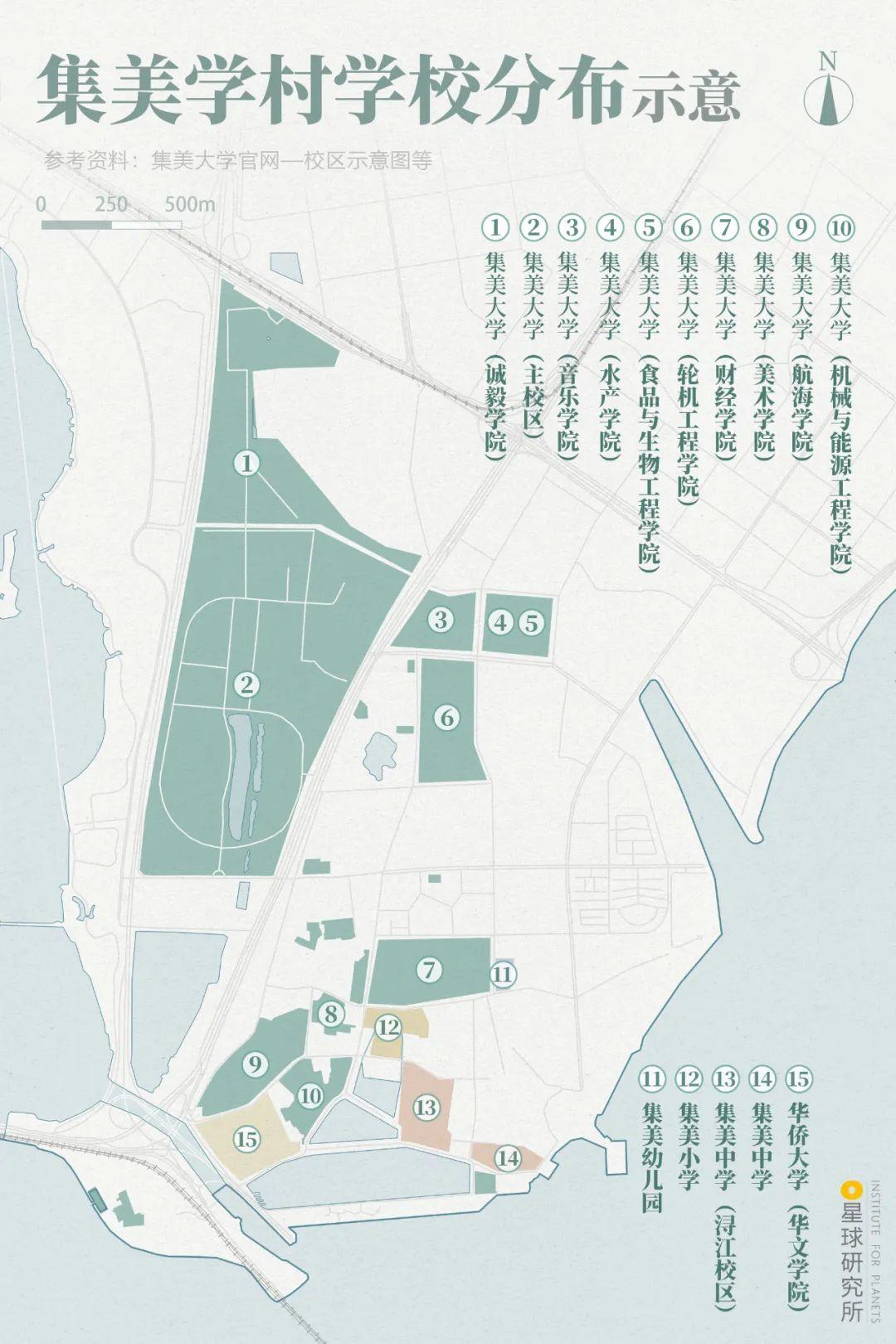

1912年 新加坡华侨陈嘉庚回国 在厦门集美先后创办了 幼稚园、小学、女子学校、师范学校 以及水产科、商科等专科学校 这些学校 组成了今天的集美学村 (集美学村学校分布,制图@巩向杰&郑伯容/星球研究所) ▼

学校的建筑 以西洋式的白石骑楼 加上中式的绿色琉璃瓦屋顶 这便是”穿西装,戴斗笠“的 嘉庚风格 (集美南熏楼,楼名取自虞舜时《南风歌》:"南风之薰兮,可以解吾氏之愠兮",摄影师@苏华琦) ▼

而在集美学校之后建立的 厦门大学 更是校园美学之集大成者 (俯瞰厦门大学,摄影师@陈启华) ▼

校舍成组团分布 弯曲的大屋顶气势雄浑 通透的走廊和挺拔的立柱 则让直面它们的人 感受到宏大的气魄 (厦大上弦场和建南大礼堂,摄影师@潘建鹏) ▼

群贤、集美、同安 囊萤、映雪、笃行 南安、南光、成义 ...... 陈嘉庚为厦大建筑所起的名字 既有对学子的期许 也有闽南的地域山河 (厦大南光楼,摄影师@枉言) ▼

厦大的环境独一无二 北倚五老峰,听南普陀寺晨钟暮鼓 南面海洋,出门便是白城沙滩 (厦门大学上弦场,和大海咫尺之遥,摄影师@刘剑聪) ▼

校园内高低错落、植被茂盛 碧海蓝天之下 是如火一般的凤凰花开 (厦门大学凤凰花开,背后是芙蓉二号楼,摄影师@陈艳斌) ▼

一山一石、一草一木 引得不少文人对其赞誉有加 林语堂、鲁迅、田汉 巴金、郁达夫等诗人、作家 都先后与厦大、与厦门产生了不解之缘 为厦门乃至福建带来了新的文化

民国的先辈们 还为厦门规划了一张更宏伟的蓝图 移山填海、高楼马路、东南大港 但随着抗日战争爆发,蓝图破灭 厦门的梦想 要等到半个世纪之后去实现了

04现代海上花园

经历了百年风雨 不论是鼓浪屿上的洋楼、别墅 厦门岛上的骑楼、公园 还是同安、翔安等地的红砖厝 都开始显得疲惫而陈旧

新中国成立后一段时期 海峡两岸的对峙 也让厦门的发展颇多受阻 (厦门岛黄厝海边矗立着的“一国两制统一中国”标语,与对面金门大担岛上“三民主义统一中国”相对,摄影师@姚金辉) ▼

但这并不能阻挡 厦门开放的脚步

1954年 1万多名工人聚集在厦门岛北部 他们用榔头、板车、竹杠等简单工具 从周边的山体中凿出巨石 填入海湾之中

一条全长5000米的巨大海堤 结束了岛陆之间交通只能靠轮渡的状况 海堤建成后 一条从江西鹰潭至厦门 一路翻武夷山、戴云山 跨富屯溪、九龙江的铁路开通 (鹰厦铁路,制图@巩向杰&郑伯容/星球研究所) ▼

这条鹰厦铁路 是当时中国最庞大而复杂的工程之一 也是中国的钢铁大动脉 延伸至东南沿海的”神经末梢”

当时的厦门人会花上几毛钱 从厦门坐火车到集美郊游 今天这个站点已经成为新的厦门站 接入了全国高铁网络 (现代厦门站,摄影师@刘剑聪) ▼

1980年 随着两岸关系的缓和 厦门被确立为经济特区 开启了更大范围的对外开放

土石筑成的堤坝 被跨海大桥代替 它们形态各异、所处环境不一 不仅构成了厦门的交通大动脉 也展示出一副美丽的“厦门桥梁百景图”

连接厦门岛与海沧的 海沧大桥 是许多人进出厦门岛的必经之路 (海沧大桥,摄影师@周俊杰) ▼

同安大桥 架在同安湾上 货轮从它脚下缓缓驶过 (同安湾和同安大桥,摄影师@邓国晖) ▼

厦漳大桥 横跨九龙江口 显得如此纤细 (跨越九龙江入海口处的厦漳大桥,摄影师@林镇桂) ▼

除了跨海大桥 市内的立交、海边的高架 也在厦门的自然美景中 增添了独特的元素 (厦门环岛路滨海的高架桥,摄影师@潘建鹏) ▼

厦门的高崎机场 经过升级改造后 成为了联通厦门与世界的“空中桥梁” (飞过厦门清水宫上空的飞机,摄影师@李琼) ▼

港口 则是这座海洋城市的灵魂 新中国成立以后 厦门先后建成了三大港区 (厦门港区分布,制图@巩向杰&郑伯容/星球研究所) ▼

不论是大型集装箱码头 还是小小的轮渡码头 都是厦门的城市特质 (近处的鼓浪屿轮渡码头和远处的厦门集装箱码头,摄影师@吴伟) ▼

而厦门最精华的景观 还是在思明区 对古建筑的维护和修缮 对生态环境的保护和恢复 让这里的城市环境大为改观 (厦门思明区范围,制图@巩向杰&郑伯容/星球研究所) ▼

火红的凤凰花 深绿的棕榈树 让走在街道上的行人 如置身花园之中 (厦门,凤凰花开的街道,摄影师@阿游) ▼

大片的绿地和公园 成为密集楼宇间的保留地 为厦门人的生活增添了自然的灵性 (从位于思明区的万石植物园看厦门,摄影师@张剑) ▼

生活在厦门的人 不经意间也许会发现 自己也是生活于一座“森林”之中 (鸿山公园,摄影师@陈良) ▼

滨海的沙滩和渔港 为人们提供近距离接触海洋的场所 成为人们旅游休闲的去处 (思明区沙坡尾,明清时期曾是渔港,摄影师@潘建鹏) ▼

城市中的建筑新老交错 谱写着独属于厦门的城市之歌 (厦门中山路,摄影师@枉言) ▼

这里既是厦门的起点 也是整座城市景观的浓缩 明清时期的人们选中它 在这里盖起城墙、民居、庙宇 近代殖民者和华侨选中它 在这里建设洋房、花园 现代厦门人依旧选中它 作为城市发展的热点 (今日思明区民族路街景,摄影师@田春雨) ▼

也正是因此 它的每一寸土地都极为珍贵 从2011到2020的10年间 思明区仅出让一个居住地块 可谓是“十年一地”

厦门 这座山海之间的天然花园 这座闽南打拼者的红砖花园 这座东西方荟萃的万国花园

历经 万千年沧桑 千百年风雨 一步步升级 终于变身为 亿万中国人心目中的海上花园

本文创作团队 撰稿:成冰纪 图片:余宽、潘晨霞 地图:巩向杰 设计:郑伯容 审校:撸书猫、王朝阳、云舞空城 封面摄影师:李琼 头图摄影师:林慧琪

P.P.S. 本文主要参考文献: [1] 吴振强. 厦门的兴起[M]. 厦门大学出版社, 2018. [2] 曹春平. 闽南传统建筑[M]. 厦门大学出版社, 2016. [3] 何书彬. 奔腾年代:鼓浪屿上的商业浪潮[M]. 福建人民出版社, 2015. [4] 周子峰. 近代厦门城市发展史研究[M]. 厦门大学出版社, 2005. [5] 郑宏. 厦门大学文化的历史与解读[M]. 厦门大学出版社, 2010. [6] 谢春池. 百年厦门[M]. 福建人民出版社, 2003.

... The End ...

星球研究所 一群国家地理控,专注于探索极致世界 |